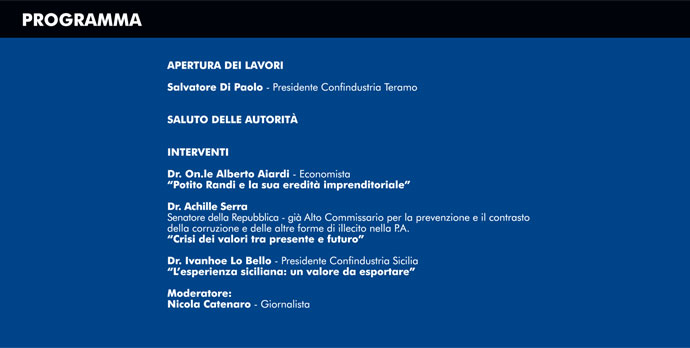

18 novembre 2010 - la redazione

Convegno: "Randi e la sua eredità imprenditoriale"

presso Sala convegni Confindustria Teramo - Sant'Atto

intervento dell' On.le Alberto Aiardi

Parlare oggi della persona Potito Randi, nelle diverse sfaccettature di uomo, imprenditore e mecenate, senza dimenticare il suo impegno di amministratore pubblico, sarebbe, in tale manifestazione conclusiva delle celebrazioni organizzate nella ricorrenza del centenario della nascita, quasi un fatto ripetitivo, se non riduttivo, dopo la molteplicità delle testimonianze che, sia per l’afflato della conoscenza e della memoria della collaborazione diretta avuta ancora da tanti, sia per l’intelligente opera di ricerca e di approfondimento sull’azione di Randi svolta per l’occasione, anche con l’ausilio dei primari ed insostituibili ricordi offerti dai familiari, hanno avuto modo di illustrarne compiutamente la figura e l’opera.

Io partirò da alcuni ricordi personali su momenti che mi dettero occasione di incontrarlo e conoscerlo. Avere rapporti con Randi era motivo per ricavarne subito l’impressione di essere di fronte ad un preparato, non improvvisato, imprenditore e vero manager industriale. E ciò sia per il modo deciso di fare, senza lungaggini e superficialità, ma al tempo stesso con attenzione acuta alle opinioni e ragioni degli altri. Certamente non era un carattere facile, qualche volta duro ma che rapidamente si apriva alla cordialità.

Uno dei primi incontri con il dott. Randi lo ebbi verso la fine degli anni cinquanta, quando impegnato a preparare alcune tesine su temi economici per l’esame finale da sostenere alla scuola post – universitaria di Sviluppo Economico, chiesi di intervistarlo sulle prospettive di mercato della ceramica industriale, e segnatamente sulle possibili espansioni produttive anche per i materiali ceramici di rivestimento esterno nell’edilizia.

A parte la cortesia genuina dimostratami, fui colpito dalla passione nell’argomentare i vari aspetti della situazione e delle prospettive del comparto. In quella stessa occasione ebbi modo di conoscere anche Carlini, suo stretto collaboratore.

I rapporti con Randi ebbero modo di accrescersi quando, ormai impiegato della Camera di Commercio con la funzione di responsabile dell’Ufficio Studi e Statistica, avevo modo di svolgere contatti con le diverse associazioni economiche, e tra queste l’Unione Industriali, di cui Randi era diventato intanto l’apprezzato Presidente, affiancato dall’attivo Direttore, avv. Nicola Cipolletti.

In uno dei primi numeri, dell’anno 1962, del mensile dell’ente camerale “Notiziario Economico”, rinnovato nella veste tipografica a stampa ed ampliato nei contenuti di ricerca ed approfondimento, per intelligente iniziativa dell’allora Segretario Generale, Dott. Emilio Rosa, pubblicai un articolo sulla industria ceramica nel teramano.

Non avevo potuto sentire Randi, come avrei voluto, anche in riferimento ai trascorsi dell’esperienza SIMAC, e poi, SPICA a Castelli. Dopo l’uscita dell’articolo, Randi che l’aveva letto, incontrandomi, mi espresse l’apprezzamento, ma non mancò, con il suo modo anche un po’ rude, di mettere in evidenza qualche aspetto dell’argomento da me trascurato ed alcune piccole imprecisioni. Non potetti che prenderne atto e ringraziarlo.

Ma cosa ha rappresentato Randi con la sua vita e le sue esperienze?

Nato nel 1909 a Faenza, una città famosa per la sua illustre tradizione nel campo della ceramica, diventava quasi naturale frequentare gli studi presso la Scuola d’Arte di questa città, nella sezione di Chimica e Tecnologia ceramica, con la direzione di Gaetano Ballardini e potendo far tesoro del valido insegnamento di validi maestri, a cominciare da quello del ben noto ingegnere ungherese Maurizio Korach.

Accanto a primi impegni in alcuni importanti complessi industriali, dove aveva modo di acquisire esperienze illuminanti nella conoscenza e nell’approfondimento di sempre avanzate tecniche lavorative, non trascurava di praticare aggiornamenti ulteriori con soggiorni all’estero, presso altri Paesi europei, ed in particolare la Germania.

Partecipò alla costituzione della Soc. SPICA, alla quale apportava anche alcuni suoi brevetti, per la produzione di materiale ceramico, ed in particolare di candele per motori. Tale società, con stabilimento a Bologna, avrebbe intanto acquisito la SIMAC (Società Industriale Maioliche Abruzzesi Castelli) di Castelli, azienda che aveva cercato negli ultimi tempi di avviare anche qualche tentativo di produzione proprio di candele.

Randi andava maturando esperienze e motivazioni per diventare imprenditore in proprio.

E l’occasione venne offerta dall’incalzare degli eventi bellici, che avevano provocato anche la distruzione di buona parte dell’impianto SPICA di Bologna, per cui il cammino di vita lo portava nel 1943 a Castelli per proseguire produzioni nella vecchia SIMAC che, sorta quasi venti anni prima in quel comune caratterizzato da antica tradizione nelle lavorazioni ceramiche, aveva svolto in prevalenza attività di produzione di stoviglieria pregiata in porcellana, e negli ultimi tempi, con marchio appunto SPICA, quella delle candele di accensione per motori.

Randi si trovò nelle condizioni di rilevare in proprio l’impianto, avendo avuto trasferite le quote partecipative degli altri soci SPICA, di fatto anche come rimborso di spettanze a lui dovute. Veniva rilevata una azienda che, pur avendo significato molto per Castelli (nei periodi migliori vi erano state impiegate oltre duecento unità lavorative), denunciava ormai da tempo serie difficoltà produttive.

Randi comunque, affiancato dal fidato ed intelligente tecnico Vincenzo Carlini, proseguiva, sotto ormai il marchio unico SPICA, e con l’utilizzo degli impianti esistenti, la produzione di candele, ed anche quella della stoviglieria, non più in porcellana, ma in ‘terraglia forte’, per contenere i costi e disporre di materie prime che potevano reperirsi facilmente in Italia.

Molti furono i giovani dipendenti che Randi, con la giustificazione di produrre materiale, come le candele, necessario agli autoveicoli militari, riuscì a trattenere al lavoro nello stabilimento, evitando il loro invio al Nord od in Germania per essere arruolati ed addestrati nell’esercito della costituita Repubblica sociale.

Intanto finiva la guerra, e si veniva riducendo, fino a terminare, la produzione di candele. Si iniziò a diversificare sia con la tradizionale lavorazione di stoviglieria, con tentativi innovativi di prodotto e stile, sia avviando la produzione di piastrelle da rivestimento e da pavimento.

Dietro queste produzioni stava però un lavoro certosino e continuo per lo studio e la realizzazione di impasti e smalti tecnicamente avanzati, e quindi di predisposizione di decori realizzati con l’innovativo metodo serigrafico; lavoro che vedeva sempre impegnato Randi direttamente insieme ai suoi collaboratori.

La SPICA, oltre che come impianto produttivo, svolgeva pertanto il suo compito di vero e proprio laboratorio di ricerca, per la realizzazione e lo sviluppo di prototipi, in previsione di nuove più avanzate e consistenti produzioni secondo le moderne ed ormai sempre più positive prospettive di mercato, con l’avvio della ricostruzione e del nuovo sviluppo del Paese.

Il patrimonio di conoscenze acquisite rappresentò senza dubbio la condizione per realizzare la nuova SPICA, nel comune di Teramo, al fine della produzione specifica ed ampliata delle piastrelle, a partire da quelle per rivestimento, in maiolica smaltata.

Dopo l’avvio dell’attività produttiva, nel 1956, in un primo tempo con due soli forni a tunnel, già nel 1959 si rendeva necessaria la costruzione di altri due forni, con il raddoppio della produzione aggiungendo prima quella delle piastrelle a due colori e poi ancora quelle decorate.

E’ il momento della espansione commerciale che viene rivolta anche al mercato estero (Svizzera, Spagna e gli stessi Stati Uniti).

Nel 1960 veniva introdotta la produzione di materiale in ‘pasta bianca’, oltre a quella ‘gialla’ fino ad allora prevalente. Tale nuovo prodotto, oltre ad avere un positivo intrinseco valore aggiunto, era peraltro quello maggiormente richiesto in Europa, a partire dalla Francia e Germania.

Tale obiettivo veniva raggiunto con la realizzazione di altri due forni.

L’area dello stabilimento risultava triplicata dai 15.000 mq del 1956 a 45.000 mq: così come la produzione era quadruplicata, da circa 45.000 a 180.000 mq mensili.

L’accresciuta espansione di mercato, tra cui in quello dell’area tedesca, con i relativi successi, non potette fare a meno di attirare l’attenzione di uno dei più importanti complessi europei nella produzione della ceramica, il gruppo Villeroy – Boch, che nel 1968 acquistò il pacchetto azionario della SPICA, con una offerta significativa alla quale non si potette dire di no.

Ma nel frattempo, nei primi anni sessanta, dopo aver consolidato ed espanso la SPICA, Randi si rendeva conto che, accanto ai materiali di piastrelle in produzione, era ormai necessario guardare avanti; intuendo in particolare che a corredo della produzione in essere, fosse ormai necessario abbinare una serie di articoli igienico – sanitari e piastrelle da rivestimento in gres ceramico porcellanate ad uso industriale.

Venivano così avviate la costituzione e la progettazione della nuova Soc. SPEA che, dopo un primo momento di contrasto con l’amministrazione locale, fu insediata nel nucleo di industrializzazione di Teramo, su un’area di oltre 100.000 mq, con l’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto nel 1965 e l’avvio produttivo nel 1966.

Anche la SPEA ottenne positivi risultati produttivi e di mercato. E così, dopo la SPICA, anche questa venne assorbita dal gruppo Villeroy nel 1971.

Senza dimenticare, tra le altre iniziative, che nel 1962 Randi aveva avuto modo di rilevare in Svizzera la Policeramica Grono.

Ma, sempre a proposito della SPEA, non posso fare a meno di evidenziare lo stretto ulteriore rapporto che ebbi modo di instaurare con l’imprenditore Randi.

In relazione alla citata decisione di ampliare l’attività produttiva al nuovo materiale igienico – sanitario ed al gres porcellanato, veniva da Randi manifestata al Comune l’intenzione di ubicare il nuovo impianto, nei pressi di quello esistente della SPICA, nelle aree della zona Acquaviva.

Ciò venne a rappresentare, come accennato, un motivo di discussione nella differente valutazione tra azienda ed amministrazione comunale, non ritenendo quest’ultima l’opportunità di far insediare nuove attività a ridosso della città, che si andava espandendo ampliando il suo centro urbano.

Anche per tale situazione Randi prese l’iniziativa di fare una lista civica per le elezioni comunali del 1964, forse ritenendo di poter influire sulla nuova amministrazione. Così non fu. Egli fu il solo eletto della sua lista, e peraltro per la forza autonoma del partito di maggioranza, la DC, non erano possibili condizionamenti di sorta.

E’ comunque da rilevare che Randi tenne sempre in consiglio, nel quale ero presente anche con l’incarico di capo gruppo, un atteggiamento di dignità, di cordialità e di rispetto, senza mai entrare in antipatiche strumentali polemiche; tanto è vero che da parte del sindaco Gambacorta fu strappato a Randi l’impegno di assumere la presidenza della locale squadra di calcio.

Il problema dell’insediamento del nuovo impianto veniva intanto risolto attraverso il ruolo che aveva assunto il neo costituito Consorzio per il nucleo industriale, che ero stato chiamato a presiedere.

Randi aveva anche minacciato, se non poteva ubicare il nuovo impianto nell’area contigua a quello esistente, di andare a realizzarlo fuori il comune di Teramo, lungo la costa.

In verità una delle motivazioni economiche che lo spingevano a realizzare il nuovo stabilimento vicino a quello in funzione era quella della ormai esistente linea per l’approvvigionamento di metano, fonte di energia importante per il funzionamento dei forni.

Il Consorzio industriale, in sintonia con la redazione del piano regolatore della zona, mise intanto a disposizione l’area necessaria nel comprensorio di intervento S. Atto, assicurò per la nuova linea di diramazione del metanodotto che avrebbe dovuto servire il nucleo industriale, e si potette fare rapidamente l’atto di cessione dell’area. Nel settembre 1965 si tenne la cerimonia per la posa della prima pietra della SPEA, con la presenza dell’allora ministro dell’industria, Emilio Colombo.

Lo svolgimento delle varie procedure per accelerare la costruzione dell’impianto rappresentò motivo per un rapporto più costante ed aperto. Non dimenticando, tra l’altro, un avventuroso viaggio, io, Randi e Carlini, a Napoli, per incontri all’ISVEIMER, istituto chiamato a finanziare l’investimento. Come ancora le sollecitazioni continue che venivano avanzate per decisioni rapide da parte della Montedison per la costruzione del nuovo ramo del metanodotto fino al nucleo con intervento della Cassa per il Mezzogiorno; come per le pressioni sulle Ferrovie dello Stato per ottenere la costruzione del raccordo ferroviario, occasione peraltro molto favorevole per far assumere alle Ferrovie la decisione di ammodernare l’intero armamento della linea.

La costruzione del nuovo impianto, con il ruolo assunto dal Consorzio, fu certamente determinante per avere la dotazione di importanti elementi di infrastruttura.

Nel 1968 veniva pure fondata l’Edigrafital, ubicata sempre nel nucleo industriale, destinata a manifestarsi tra le più importanti industrie editoriali per la produzione di volumi e cataloghi d’arte. Accolse anche l’inserimento della prima rotativa tipografica d’Abruzzo.

Nel 1969 assumeva pure l’iniziativa di fondare in Misano Adriatico la Portoverde Spa.

Ma accanto al prevalente impegno della sua attività imprenditoriale, Randi non mancava di offrire il suo contributo nel campo pubblico e sociale. Dal 1951 al 1960 è sindaco del comune di Castelli; realtà alla quale era ormai sempre più legato, non soltanto per gli impegni aziendali, ma anche ormai per un rapporto affettivo primario, avendo qui formato la sua famiglia allietata dall’arrivo di quattro figli.

Non fu solo sindaco, ma per oltre venti anni dal 1952 al 1973, esercitò la funzione di Presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola d’Arte di Castelli, su nomina del Ministero della Pubblica Istruzione.

A questa istituzione dedicò molto del suo impegno e della sua passione intelligente, ricollegandoli peraltro alla sua formazione giovanile che lo aveva visto alunno apprezzato della Scuola d’Arte di Faenza.

Come amministratore e come esperto contribuì validamente all’ammodernamento della Scuola d’Arte di Castelli, favorendone la trasformazione in Istituto d’Arte per la ceramica, e permettendo così, nella continuità assicurata, il suo potenziamento educativo per consolidare e sviluppare le tradizioni di una delle più significative realtà dell’arte ceramica italiana.

Di certo l’opera formativa svolta dalla Scuola d’Arte prima, e poi come Istituto, contribuì in buona parte a favorire il rilancio del sistema delle botteghe artigianali, affiancandosi all’azione intrapresa dal nuovo Centro Ceramico Castellano, ente costituito ai primi anni sessanta su iniziativa della Camera di Commercio e del Comune di Castelli. Le botteghe, che nei primi anni cinquanta avevano toccato il numero più basso di presenze non raggiungendo la decina di unità, cominciano costantemente ad espandersi, diventando ventisei a metà anni settanta ed oltre le cinquanta negli anni novanta, come risultano attualmente, tra le botteghe d’arte, gli studi e le vere e proprie piccole aziende.

Non si manifestava intanto da parte di Randi soltanto il miglior esercizio di una competenza manageriale di impresa. Egli si appalesò come un vero e proprio mecenate favorendo, al di là dell’interesse prettamente industriale, la crescita di iniziative collocate nel filone più direttamente artistico dell’arte ceramica, attento a continue ricerche di nuovi materiali, disegni e forme espressive di soggetti. L’azienda di Castelli, anche in collaborazione con la Scuola d’Arte, ospitava spesso e volentieri maestri ed artisti, che utilizzavano il materiale di base per personali creazioni e venivano aiutati nella acquisizione di aggiornate conoscenze tecniche.

Anche per tali rapporti, oltre a quelli specifici dell’azienda, vi è concreta testimonianza nella raccolta delle “ceramiche di Castelli nella collezione SPICA”, di cui si è potuto ammirare il valore nelle mostre organizzate nel corso di questo anno.

Nel 1954 venne assunta, con il suo responsabile sostegno di Presidente della Scuola, la originale iniziativa per realizzare il cosiddetto “terzo cielo di Castelli”, edizione moderna del famoso soffitto di S. Donato. La Scuola d’arte si impegnò per dare vita, nelle molteplici mattonelle ( oltre 350, di cui oggi ancora visibili 258), a questa opera che, con la guida del direttore Guerrino Tramonti e la collaborazione dei professori Serafino Mattucci e Arrigo Visani, e degli stessi studenti, sarà esposta a Milano nell’ambito della decima Triennale di quella area.

Felicemente recuperata da Firenze, è ora tornata a Teramo, presentata in mostre a Castelli ed a Teramo, con quest’ultima ancora in corso.

Veniva anche avviata da parte dell’Istituto d’Arte la realizzazione, a partire dal 1965, del grande Presepe, che tanto ha contribuito a far crescere attenzione e conoscenza intorno alla realtà castellana.

Sono inoltre gli anni per l’impegno nella guida dell’Unione Industriali della provincia teramana, di cui tiene la presidenza dal 1956 al 1972.

E’ il periodo nel quale, terminata la fase della ricostruzione, si stanno manifestando i più significativi movimenti di sviluppo economico, ed in particolare delle attività industriali, anche nel teramano.

Nei confronti dei dati dei due censimenti industriali, tra il 1951 ed il 1961, si può constatare la crescita del settore industriale, che passa da 12.549 addetti nel 1951 a 15.596 nel 1961, con un incremento pari al 24%.

Per le attività del comparto di lavorazione dei minerali non metalliferi, si ha un raddoppio di addetti da 889 a 1.850. E’ il comparto nel quale, accanto alle produzioni di materiali per edilizia, si colloca anche la ceramica industriale, che risulta essere appunto l’attività che contribuisce in maniera rilevante a detto incremento, proprio tenuto conto dell’entrata in attività nel decennio della SPICA, di Teramo, che arriva ad occupare oltre trecento addetti, a parte l’indotto esterno.

Dopo l’esperienza SIMAC e SPICA di Castelli, è di fatto la SPICA di Teramo che possiamo considerare la prima media industria provinciale. Era, è vero, sorta nel periodo un’altra industria che arrivava ad occupare anche quattrocento unità, lo zuccherificio SADAM di Giulianova, ma era una prevalente occupazione stagionale di due – tre mesi.

Sarebbero poi cominciate a sorgere altre medie imprese, come la Monti di Roseto, la Fastigi di Martinsicuro, la Colaprico di Pineto, l’Alfa Gomma,ecc., e la stessa SPEA, realizzata da Randi, ma sempre nel corso dei successivi anni sessanta.

Erano gli anni nei quali la provincia di Teramo, nel contesto regionale ed in sintonia con il notevole sviluppo che andava caratterizzando il Paese, si avviava pur essa su ritmi sostenuti di progresso economico e sociale; e che l’avrebbe portata a ridurre il divario con le aree più avanzate, ed a quasi decuplicare, in un quarantennio dal 1951 al 1990, il suo reddito pro – capite. Con l’industria crescevano i servizi ed in particolare il comparto turistico, e si riorganizzava l’agricoltura. Ritmi che ormai da quasi un ventennio si sono sensibilmente ridotti su andamenti con bassi indici; ma, fatto ancora più grave, con il ritorno all’ampliarsi della forbice rispetto ai valori medi nazionali e quindi delle aree più sviluppate.

Come elemento significativo delle grandi trasformazioni, anche sociali, le quali avevano riguardato quei periodi basti ricordare che la popolazione attiva agricola sarebbe scesa dal 63,7 % del 1951, al 9,2% nel 1991 , ed ancora al 5,9 % nel 2001.

In tale quadro,e con specifico riferimento agli anni cinquanta e sessanta, proprio per quello che aveva rappresentato prima il mantenimento produttivo della SPICA di Castelli e poi lo slancio innovativo fornito dalla SPICA di Teramo, sulla base del ruolo svolto e quindi del particolare spirito di iniziativa impersonato da Randi, possiamo ritenere la persona come interprete pionieristico della industrializzazione moderna della provincia di Teramo.

L’attività imprenditoriale di Randi rappresentò pertanto una significativa, e per certi versi anche trainante, presenza nell’avvio di quella forte espansione della piccola e media impresa che avrebbe appunto caratterizzato la provincia teramana negli anni sessanta.

Ciò, con una azienda che faceva il salto dalla piccola alla media dimensione, che iniziava a seguire il mercato, aprendosi a quello nazionale e lanciandosi su quelli esteri.

Con Randi si manifestava un concreto esempio di coraggio e lungimiranza, disposto al rischio ma consapevole della necessità di guardare avanti preparando nello sforzo costante di ricerca e di innovazione le aggiornate risposte alle esigenze produttive e di mercato.

Tale visione non dimenticava, ma anzi se ne alimentava, quel retroterra di cultura della tradizione, artistica ed artigianale, sulla quale si era mossa l’attività industriale vera e propria.

Si riusciva a costruire senz’altro una eredità positiva di imprenditorialità.

Questo stimolo ad una presa di coscienza sempre più larga della capacità di iniziativa di impresa, Randi riusciva ad offrirlo, sia come esempio concreto di operatività, ma anche attraverso la presidenza dell’associazione industriali, strumento di sollecitazione e di conoscenza alle nuove possibilità realizzatrici; nel quadro peraltro degli adottati strumenti agevolativi per le aree del meridione.

Ma Randi, anche nel successo economico, restava serio nell’agire, un uomo modesto nell’apparire, ma sensibile ed aperto, ed istintivamente vicino ai lavoratori nell’azienda.

Nelle stesse trattative sindacali, pur fermo e deciso nella difesa e tutela degli interessi aziendali, come interesse generale, non mancava di prestare ascolto alle esigenze del lavoro. Non a caso, come risulta da precisi ricordi, Randi applicò uno dei primi contratti integrativi del periodo.

Aver voluto perciò ricordare Randi, con i vari momenti celebrativi nel centenario della nascita, non ha rappresentato sicuramente un superficiale e presuntuoso esibizionismo, ma la positiva e giusta riproposizione, nella memoria, di un significativo esempio di operosità intelligente che degnamente ha contribuito a far crescere la comunità in cui si è espressa.

Ed è lodevole aver organizzato questo stesso convegno nel ricordo di Randi.

| << torna alle news... |